Elle ne manque pas d'enthousiasme, Ludivine Bantigny, quand elle insiste sur les avancées évidentes des droits des femmes.

Un discours qui peut surprendre toutes celles qui luttent au quotidien pour plus d'égalité, mais que l'historienne illustre avec nombre d'exemples puisés dans ses recherches. « Où on en est, c'est énorme ! » dit-elle.

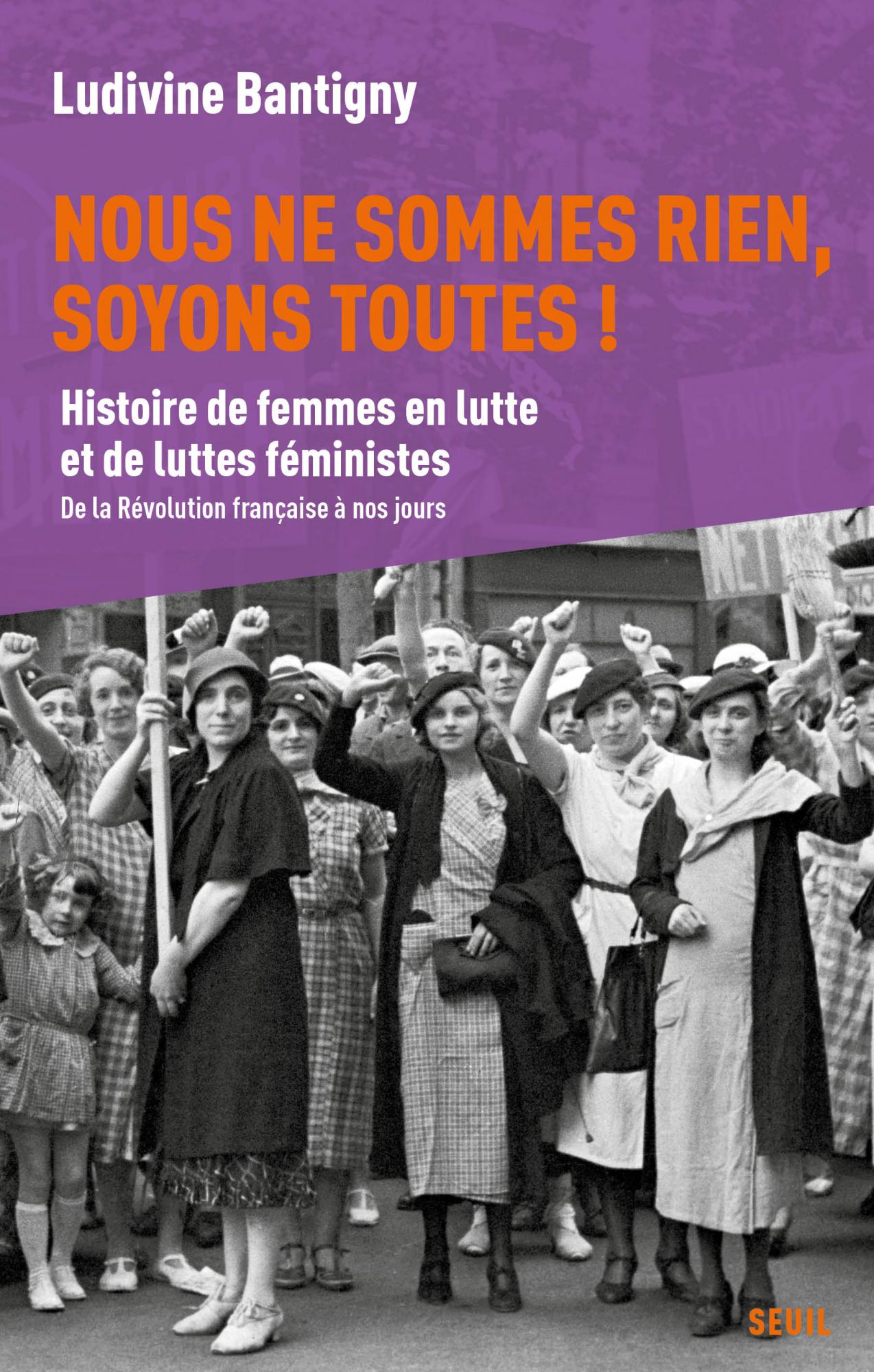

A l'invitation de l'association Histoire du Féminisme à Rennes, elle est venue présenter son dernier ouvrage, Nous ne sommes rien, soyons toutes.

« On doit beaucoup à toutes les luttes qui ont été menées par le passé » estime Ludivine Bantigny se référant notamment au mouvement de grève des caissières du Mammouth voilà cinquante ans à Rennes. C'est en complément de la projection du documentaire Nous, les caissières, réalisé par Histoire du Féminisme à Rennes, que l'association lui a proposé cette soirée début novembre.

Dans son ouvrage récemment publié, Ludivine Bantigny, historienne et enseignante, s'attache particulièrement aux luttes menées par les femmes de la Révolution Française à nos jours. Des mouvements qui, explique-t-elle, présentent des particularités. « J'ai conçu mon livre comme une chaîne de femmes » dit-elle rappelant que la Révolution Française avait été un moment extraordinaire, « un peu matriciel », pour toutes ces femmes qui ne pouvaient écrire, étant largement analphabètes, mais avaient soudain pu s'engager concrètement pour défendre leurs droits.

Inaugurant les nombreux engagements à venir, ces femmes de 1789 « marchaient, manifestaient, pétionnaient, allaient dans les assemblées, se constituaient déjà en groupe parfois d'ailleurs en non mixité » et tant pis si on les traitait de « viragos » et si elles se trouvaient souvent victimes de répression. C'est souvent dans les archives des préfectures de police que l'historienne a pu rencontrer ces parcours de femmes militantes.

« Il y a un côté subversif, transgressif, pour elles ;

elles sont moquées, discréditées »

De Nous ne sommes rien, soyons toutes, Ludivine Bantigny dit qu'il s'agit plus que de l'histoire des femmes ou même de celle des féministes, d'un regard posé sur des luttes « radicales dans le sens où elles vont à la racine d'un système d'oppression, d'exploitation, de domination ».

Chaque fois que les femmes s'engagent, reconnaît l'historienne, un pas est fait vers l'émancipation. « Toujours, elles posent la question des droits, de la liberté, de leur dignité » et sont amenées à réfléchir à d'autres formes de luttes. Les féministes, même si elles ne s'appellent pas encore comme ça, croisent les revendications anti-racistes, anti-colonialistes, anti-impérialistes, etc.

Chaque fois que les femmes s'engagent, reconnaît l'historienne, un pas est fait vers l'émancipation. « Toujours, elles posent la question des droits, de la liberté, de leur dignité » et sont amenées à réfléchir à d'autres formes de luttes. Les féministes, même si elles ne s'appellent pas encore comme ça, croisent les revendications anti-racistes, anti-colonialistes, anti-impérialistes, etc.

Dans le même temps, les luttes des femmes pour Ludivine Bantigny se caractérisent par leur côté joyeux. « Il y a – dit-elle – un côté tellement subversif, tellement transgressif, pour elles ; elles sont tellement moquées, discréditées » qu'elles se doivent de trouver des moyens plein de créativité, d'inventivité. Elles détournent des chansons, inventent des slogans... une joie, un humour que l'historienne a pu noter tout au long de ses recherches et pas seulement dit-elle dans « ces fameuses années soixante-dix » ! Une solidarité forte aussi qui permet aux femmes de tenir dans les luttes, de « se donner de la force », comme l'illustre l'expérience des caissières rennaises de 1975.

« Je me dis si elles voyaient où on en est !

On a arraché tellement de droits, tellement de libertés »

Qui dit grève, dit division. Souvent c'est en tentant de monter les grévistes les unes contre les autres, de casser le collectif, que les patrons essaient de résoudre les crises. Dans les mouvements plus récents, ce sont les médias qui cherchent à tout prix la meneuse ou le leader à mettre en lumière. Les femmes refusent et au contraire optent pour des responsabilités partagées et des fonctions tournantes. La solidarité permet à certaines de prendre du recul, un peu de repos au cœur des mobilisations. C'est le groupe qui compte et pas l'individue.

Les mobilisations des femmes décrites par Ludivine Bantigny sont pour elles l'image d'une « véritable révolution anthropologique ». En prenant la rue, les femmes ont « changé l'humanité ». Et l'historienne cite des exemples.

C'est Claire Démar, morte en 1833, qui déjà pensait le lien entre les femmes et la classe ouvrière, parlait de l'émancipation du corps, critiquait les formes de conjugalité et qui se trouvait trop à l'étroit dans le monde de son époque.

C'est Sophie Condorcet, philosophe comme son mari mais restée dans l'ombre, qui plaidait déjà pour une égalité réelle et pas simplement de droit cinquante ans avant Marx. Ce sont Séverine, Madeleine Pelletier, la Sénégalaise Awa Thiam ou d'autres plus anonymes parfois, comme Emilienne Mopty, Nelly Roussel, Hélène Brion... Toutes le savaient : elles ne connaitraient pas l'émancipation, mais elles espéraient que d'autres femmes en profiteraient.

« Je pense à elles et je me dis si elles voyaient où on en est ! - s'exclame Ludivine Bantigny – on a arraché tellement de droits, tellement de libertés (…) dans la manière dont on est habillées, la manière dont on se tient, dont on prend la parole. C'est le regard que je veux porter sur notre époque actuelle. Certes, il y a les féminicides, les violences faites aux femmes, mais ce qui est énorme c'est qu'on en parle alors que pendant des siècles c'était juste banal ! Là où on en est, c'est énorme ! »

Geneviève ROY

Plus aller plus loin : lire Nous ne sommes rien, soyons toutes – histoire de femmes en lutte et de luttes féministes de la Révolution Française à nos jour de Ludivine Bantigny – éditions Le Seuil

Photo ©HFR