Il fut une époque où les enfants avaient peur d'elle. Un autre temps où on la présentait comme une sorte de Robin des Bois féminin. Elle passe aujourd'hui pour une femme puissante, inspirante pour les jeunes féministes.

Qui était véritablement la Bretonne Marion du Faouët ? Les historiens n'en savent pas grand chose et son image a beaucoup évolué au fil du temps.

Dans les années 1970, c'est l'écrivaine Colette Cosnier qui lui prête ses traits les plus militants dans une pièce de théâtre. Ce texte vibrant est aujourd'hui réédité dans sa version intégrale par les éditions Goater.

La première édition, c'était en 1975. Colette Cosnier, récemment nommée enseignante de littérature comparée à Rennes 2 et passionnée de théâtre, profite de ses vacances dans le jardin de ses parents pour écrire le texte d'une pièce consacrée à Marion du Faouët. Cette figure féminine, brigande du 18ème siècle, dans une Bretagne rurale où règne la misère, inspire à l'écrivaine un personnage haut en couleurs fortement imprégné des luttes des années 70.

« Je voulais que cette pièce résonne dans les luttes de l'époque, à savoir les luttes du mouvement breton et les luttes pour les droits des femmes à disposer de leur corps. Il y a dans ce personnage un esprit de révolte que j'avais très envie de transmettre. Elle se bat contre l'ordre établi qu'il soit culturel, sexuel ou social » s'était justifiée Colette Cosnier, citée par Patricia Godard dans son ouvrage Colette Cosnier, un féminisme en toutes lettres. Et sous l'impulsion de l'autrice, la brigande devint figure emblématique d'une Bretagne libre et insoumise.

« Ce que je souhaite, c'est qu'à partir de son histoire,

chaque spectatrice en vienne à s'interroger sur sa vie à elle ! »

Féministe, Marion du Faouët ? Difficile de l'imaginer ainsi, elle qui naquit au cœur de la Bretagne un certain jour de mai 1717 dans une famille de journaliers agricoles. Le temps a passé avant que Colette Cosnier, elle-même engagée et militante, en fasse un porte-voix. « Ce que je souhaite – reconnaissait-elle – c'est qu'à partir de son histoire, chaque spectatrice en vienne à s'interroger sur sa vie à elle ! »

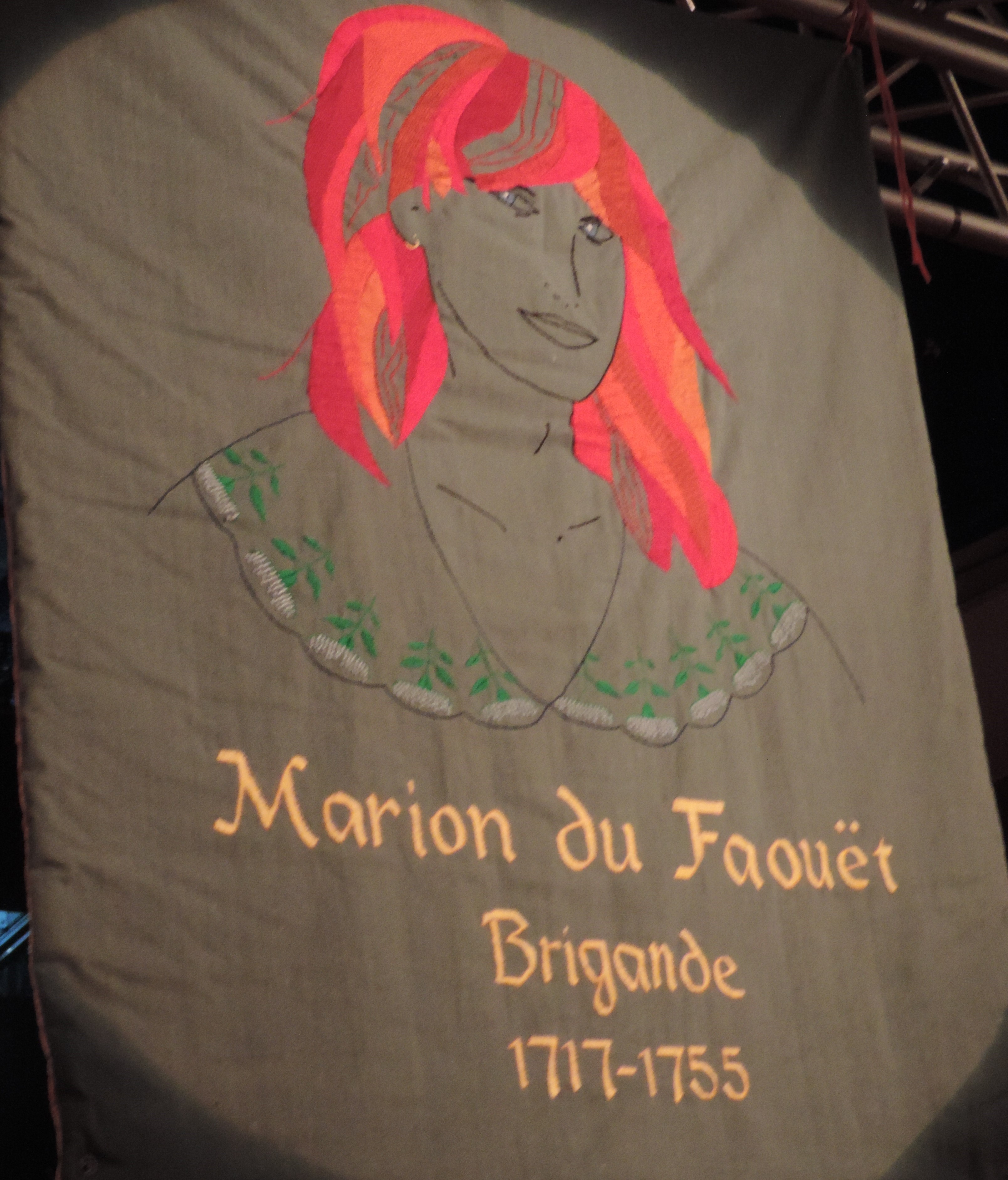

Avant cette reconversion militante au théâtre, la brigande bretonne fut l'objet de différentes productions culturelles : des chants, des contes, des gwerz et des légendes. C'est sa puissance qui inspire et notamment sa chevelure rousse qui aurait dit-on la capacité de scier les barreaux de fer. Une aubaine pour s'évader de prison !

Celle qu'on appelle aussi « la catin aux cheveux rouges » hante les familles du 19ème siècle ; « si tu n'es pas sage, Marion du Faouët viendra te chercher » menace-t-on les enfants qui refusent de manger leur soupe. Une figure négative entre le croque-mitaine et la sorcière, mais surtout une figure puissante, une femme qui compte.

Celle qu'on appelle aussi « la catin aux cheveux rouges » hante les familles du 19ème siècle ; « si tu n'es pas sage, Marion du Faouët viendra te chercher » menace-t-on les enfants qui refusent de manger leur soupe. Une figure négative entre le croque-mitaine et la sorcière, mais surtout une figure puissante, une femme qui compte.

C'est peut-être cette force-là qui au fil du temps va permettre à Marion du Faouët de basculer du côté des héroïnes positives, elle qui commanda une troupe d'une centaine de brigands et qui mourut à trente-huit ans pendue en place publique à Quimper. Aujourd'hui, des rues portent son nom dans une dizaine de communes bretonnes et même une crèche à Rennes.

« Elle n'avait pas lu Virginia Woolf ni le Torchon brûle ;

moi si ! »

Redécouverte à la fin du 19ème siècle au fond des archives départementales du Finistère, Marion du Faouët inspirera plusieurs livres et quelques bandes dessinées, un film et même une chanson de Tri Yann. Et puis, bien sûr, la pièce de Colette Cosnier. Et ce sont ces années 1960/1970 qui marquent le tournant dans la construction du mythe.

Historique le texte de Colette Cosnier ? « Oui et non » répond-elle. « Ce qui m'intéressait c'était d'imaginer les raisons qui pouvaient amener une femme de cette époque à refuser sa condition de pauvre paysanne, de femme méprisée et opprimée, pour devenir un brigand comme Cartouche » expliquait-elle encore. Et comme en dehors des retranscriptions des interrogatoires de police, les traces de sa vie sont rares, il a bien fallu extrapoler.

« Ma Marion se lance dans quelques déclarations bien féministes qu'elle n'a sans doute jamais imaginées pendant sa vraie vie – écrivait encore Colette Cosnier – Elle n'avait pas lu Virginia Woolf ni le Torchon brûle ; moi si ! » Mais l'écrivaine souligne aussi qu'elle n'a pas voulu en faire un porte-drapeau, rappelant qu'elle avait « essayé de sortir de sa condition mais sans rien apporter aux autres femmes et s'était fort bien accommodée d'être traitée en objet par les hommes ! » Le monologue « elle est où la place d'une femme ? » imaginé par l'autrice reste, lui, l'extrait le plus emblématique du texte.

« La vérité de Marion ce n'est pas dans les paperasses des archives

ni dans les documents des historiens qu'on l'a trouvée »

Une Marion du Faouët revisitée donc, dont la pièce suit la chronologie exacte de l'existence sans pour autant se limiter à la raconter. « C'était une pièce de théâtre, pas une conférence sur la condition féminine » précisait l'autrice. Femme criminelle plus que femme victime, même si elle le fut d'une justice patriarcale rendue uniquement par des hommes, la brigande d'autrefois est désormais une figure idéalisée pour les féministes du 21ème siècle.

C'est sa façon de s'affirmer, d'agir plus que de subir, qui en a fait progressivement une leadeuse dont on peut se revendiquer. Quant à celle qui lui donna ses lettres de noblesse féministes, disparue en 2016, c'est son mari André Hélard, gardien vigilant de sa mémoire qui l'affirme : « elle serait heureuse de voir que cinquante ans après on est encore en train de parler de sa pièce qui apparemment est plus jeune que jamais ».

C'est sa façon de s'affirmer, d'agir plus que de subir, qui en a fait progressivement une leadeuse dont on peut se revendiquer. Quant à celle qui lui donna ses lettres de noblesse féministes, disparue en 2016, c'est son mari André Hélard, gardien vigilant de sa mémoire qui l'affirme : « elle serait heureuse de voir que cinquante ans après on est encore en train de parler de sa pièce qui apparemment est plus jeune que jamais ».

A l'occasion de la réédition du texte, la soirée proposée au théâtre de l'ADEC à Rennes par les associations Histoire du Féminisme à Rennes et HF+ Bretagne s'est erminée par des mots qui résonnèrent longtemps dans le vieux théâtre de quartier, ceux qui clotûrent la pièce : « la vérité de Marion ce n'est pas dans les paperasses des archives ni dans les documents des historiens qu'on l'a trouvée ; la vérité de Marion, la véritable place de Marion, ce n'est pas en 1755 qu'elle est (…) L'histoire de Marion est finie, mais la notre, la votre... » L'histoire de la place des femmes qui continue à s'écrire.

Geneviève ROY

Photos : soirée à l'ADEC le 20 septembre/Broderie réalisée par Laure Fontvieille

Pour aller plus loin :

Lire Marion du Faouët, la catin aux cheveux rouges de Colette Cosnier, édition Goater

Lire La seconde vie de Marion du Faoüet, l'article de Brice Evain, maitre de conférence en Histoire Moderne de l'Université de Caen Normandie, invité à la soirée de l'ADEC le 20 septembre.